今回の「はじめてさんの茶道レッスン」では、茶道の道具で最も大切なもののひとつ「茶碗」についてです♪

抹茶を飲むための器「茶碗」をテーマとして 時代とともに生まれてきた茶碗の種類と楽しみ方や見どころを簡単にご紹介します!

茶碗の種類

茶碗の種類は産地と作家によって次のように区別できます。

(千宗室 監修 新版『茶道』より引用)

唐物

・・中国、その他

・・朝鮮

和物

・・楽焼

・・お庭焼

・・京焼

・・国焼

◇唐物

中国/天目茶碗

すべてはこの唐物からはじまります。

天目茶碗は円錐形が最大の特徴です。

「曜変」「油滴」は格別であり、高い評価をうけます。

朝鮮/高麗茶碗

朝鮮で造られた茶碗を総称して「高麗茶碗」とよびます。

種類としては井戸茶碗、熊川、伊羅保などが代表的です。

この井戸茶碗は朝鮮の民藝品、日常雑器でありましたが 利休が大成した’わび茶’の茶人の心をとらえ、 茶道具として用いられるようになったものなのです。

◇和物

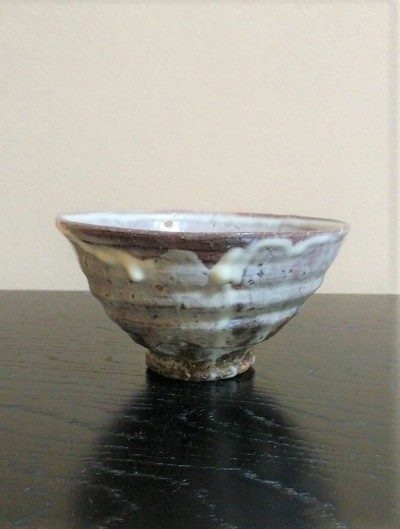

楽焼

黒と赤があります。 手捏ねで成形され、ヘラで削り造られた茶碗 まさに、利休の美意識が体現された茶碗です。

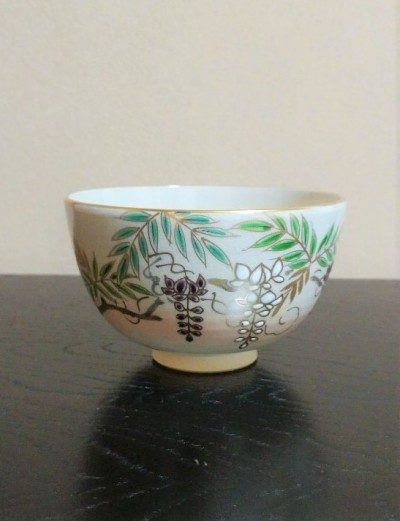

京焼

美しい色絵が特徴的で茶碗は薄く繊細なものが多いです。

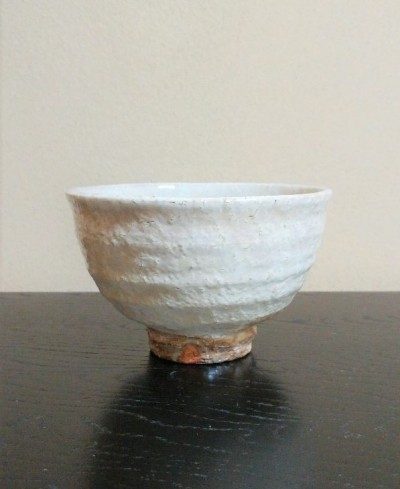

国焼

各地、窯元にて造られる茶碗のこと。

代表的なもの・・瀬戸焼、織部焼、信楽焼、唐津焼、高取焼、薩摩焼など

茶碗はお客様が手にとり抹茶を味わう道具。

だからこそ、亭主は思い入れ深く考え 他の道具との取り合わせにバランスをみながら、お客様に合う茶碗をえらびます。

一度限りの茶席の空間を支える存在ともなる「茶碗」の世界は趣深いものです。

そして各時代の美意識がまさに凝縮されている 多彩な茶碗を鑑賞することは茶道の楽しみの1つです。

茶碗の見どころ/拝見の仕方とポイント

見どころをおさえておけば、拝見の所作も安心です*

貴重な茶碗や道具を拝見する際は、必ず低い位置で鑑賞しましょう。

両ひじを太ももの上におき、しっかりと体勢を支えて両手で扱いましょう。

- 全体の姿 (胴と腰)

茶碗を拝見する手順として、最初と最後に必ず茶碗全体の姿を拝見します。

茶碗にはいろいろな形がありますが、窯によりほぼ定まっているため、形を拝見すると産地や時代が分かってきます。

天目形・・円錐形の形姿、口縁が1段くびれているもの

井戸形・・大ぶりな姿、ゆるやかに伸びていく轆轤(ろくろ)のあとが特徴的で高台が高いものが多い

熊川形・・腰(茶碗の下の方の部分)にふくらみのある形、口縁が反っているもの

他にも様々な特徴のある形の茶碗がありますので、ぜひ鑑賞してみてください* - 口縁(こうえん)/口造り

口縁とはお茶を飲む際に、口が当たる縁の部分。

薄いものや厚いもの・山道のようにゆがんでいるものなど、様々な趣がみられます。 - 見込み

茶碗の内側、底中央あたりこと。その深さや広さを鑑賞します。

この内側にへこんでいる部分、「見込み」があると茶筅がふりやすく、茶を点てやすいのでビギナーさん向けの茶碗を選ぶポイントにもなります* - 高台(こうだい)

茶碗の胴を支える部分。畳においた際、茶碗の全体の姿に大きく影響するパーツであり、窯元によりそれぞれの特徴があります。 - 高台脇/高台内

高台の横や内側のくぼみには作者の印がおされています。

また、高台内が渦に削られているものを「兜巾」(ときん)といいます。

茶碗は裏側にも見どころがあるのです*

ぜひ5つのポイントをおさえて、お茶碗を拝見してみましょう!

参考文献:和樂3月号別冊付録(2014)『ニッポンの名茶碗50』

さいごに・・四季で楽しむ茶碗の数々をご紹介していきます。

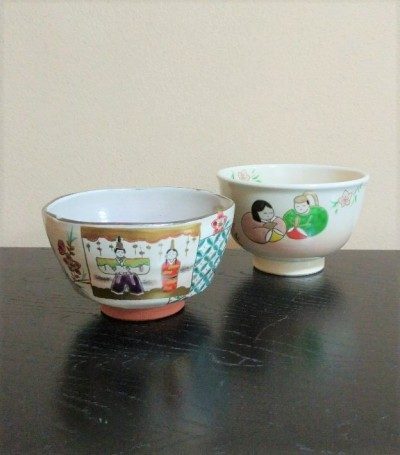

~春~

ひな祭りにちなんだお茶碗。季節の風物詩が描かれた茶碗でお抹茶をたのしみます

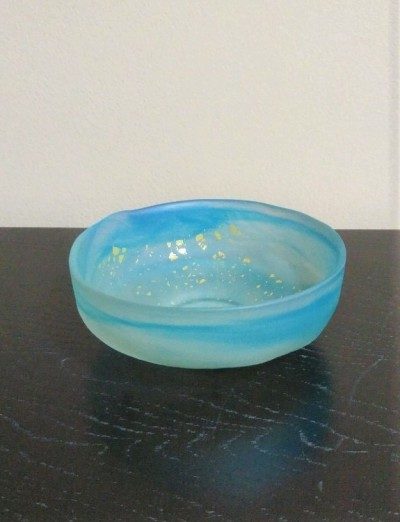

~夏~

真夏の暑い季節には、平茶碗で’涼’を演出!きれいなガラスの茶碗にお抹茶の色が映えます

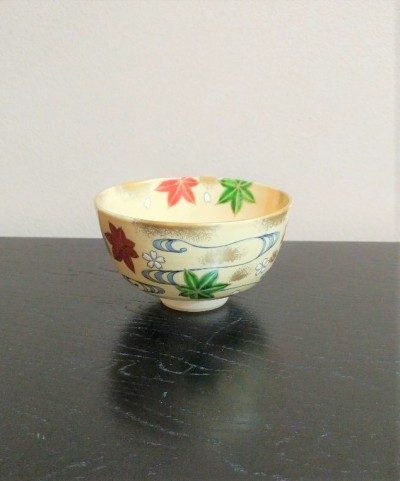

~秋~

紅葉の時期には、季節感たっぷりの竜田川の茶碗でお客様をお迎えしたいですね

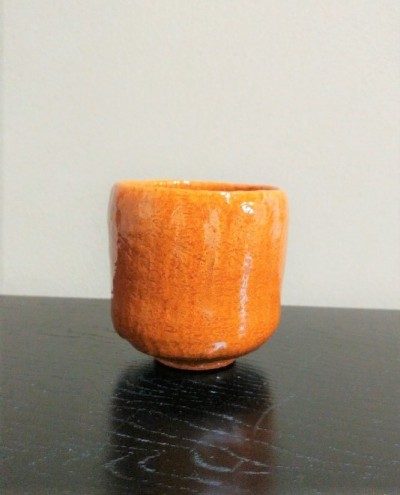

~冬~

寒い季節は、筒茶碗を用いります

こっくりとした、あたたかみのある飴釉の筒茶碗が手になじみます

今回は「茶碗」をテーマに様々な焼物についてご紹介いたしました。

ワノコトでは各月ごと季節の道具を扱い、薄茶のいろいろなお点前を学ぶことができます。

ぜひ、四季を感じながら一緒に茶道を楽しみませんか・・?

チケット制のレッスンスタジオにて、ご自身の予定に合わせたスケジュールでの受講ができます!