茶道では5月~風炉へと切り替わり、炭道具をはじめ柄杓や蓋置など茶道具が変化します。

「香合」もまたその1つ。

小さいながら存在感は大きく、特に人気の高い道具といわれます。

今回は茶の湯における「香合」について

どのような意味があり、種類があるのかを簡単にご紹介していきたいと思います。

香合とは

香合とは、香を入れる蓋つきの器のこと。

茶室にて床の間を拝見した際に香合が飾られている場合 “炭手前を省略します”という意味があります。

茶道具のなかでも香合ほど種類が豊富なものはなく、その形状や素材は多岐にわたります。

では、そもそも茶道ではどのようなお香が使われるのでしょうか・・?

お香にはいくつも種類があり、常温で香るものや

直接火をつけるタイプのお香が一般的に身近なものとして親しまれていますが、茶道では火をつけず熱灰の上におき、間接的に熱を加えることで茶室にやわらかな香りをそえてお客様をお迎えします。

使用するお香の種類は炉と風炉の季節により異なります。

それに伴い「香合」も使い分けるのです。

お香と香合の種類について

◇風炉(5~10月)

香木(こうぼく)を使用します。薄くて四角い「割」という形に切られたもの

風炉の時季は木地製や漆器の香合を用いります。

◇炉(11~4月)

炉の季節は練香(ねりこう)を使用します。

練香とは・・

粉末にした香料に蜜や梅肉を加えて練り上げ、一定期間熟成させた丸い形状のお香です。

練香は配合により香りが様々に変化しますので、亭主は好みの香りを茶席に用いります。

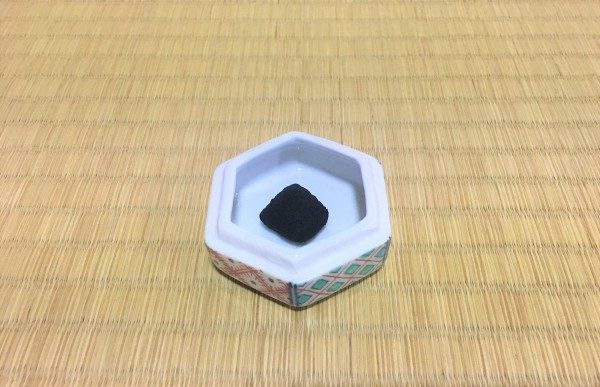

(香合に入れる際は写真のように小さな四角錐にかたどります)

練香を入れるため、炉の季節は 陶磁器・焼物の香合を用いります。

風炉用の香合にこの練香を入れる際は、小さく切った椿の葉を敷き、その上にお香がのせられます。

◇季節を問わないもの

貝類や金属製の香合は時期を選ばずに使用されます。

~置き方のポイント~

貝類の香合の場合は、蝶つがい部分が向こう側/貝の口を手前側におきます。

動物の香合の場合は、対面するよう顔の向きが正面となるように荘りましょう。

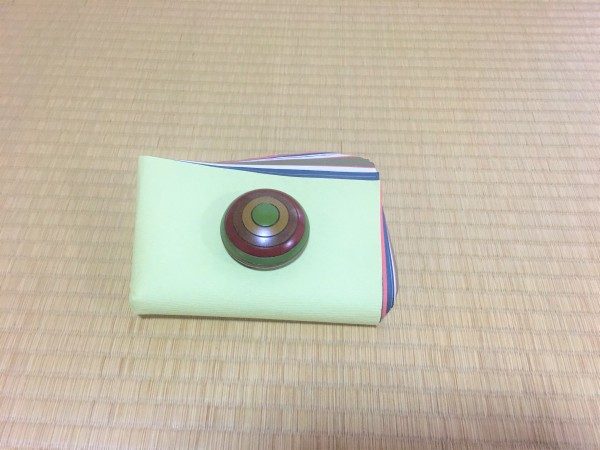

香合の下には紙釜敷をおきます。この紙釜敷は20~48枚の紙を四つ折りにしたもので 紅白・染紙・美濃紙など種類が豊富にあり、亭主は香合との組み合わせにより季節感や茶席のテーマに合わせ趣向をこらします*

四季の移り変わりに合わせて楽しむ茶道具

かわいらしい、小さな香合の世界もまた奥深く、茶道の楽しみの1つです。

ここで、いくつか香合を写真にてご紹介いたします*

「十二支」の香合

新年を迎えるお正月にはその年の干支を・・香合でも楽しみます

なんともかわいらしい姿

「楽焼」の香合

鬼の念仏、2月節分のしつらえにぴったり

焼物のなかでも有名な「赤絵」の香合

3月お雛まつりの季節には菱餅にちなみ、ひし形の香合を・・

「独楽」の香合

5月端午の節句にちなみ・・木地製の独楽香合

「桐」の香合

桐木地が活かされた扇型の香合。サギ草が描かれています。

夏には涼しげなものが好まれます。

薄茶席のみの茶席や大寄せの茶会では必ず飾られている香合は 見どころの1つ!

また、香合の世界を楽しめる美術館へ足を運ぶのもオススメです♪

香合を拝見することで、さまざまな焼物や蒔絵・螺鈿(らでん)といった美しい伝統工芸についても学びを深めていきたいですね。

茶道は日本の‘総合芸術’です。

自分の好きなお道具との出会いもあり、お稽古の楽しみ方はいろいろ

ぜひご興味のある方は、ワノコトの【裏千家茶道体験レッスン】へお越しください