今回はきものを着るのに必要なアイテムをチェックしていきましょう!

きものの着付けは3段階構造。

- きものを着終わった姿からは見えない「下着と補正」の部分

- 衿と袖からチラリと見える「長襦袢(ながじゅばん)」の部分

- そして目に触れる「着物と帯」の部分

この記事の最後に、必要なアイテムをまとめてご紹介しますが、

まずは着付けの順番にそって見ていきましょう!

下着と補正

- 下着

ブラジャーは和装ブラジャーかスポーツブラジャーなどワイヤーの入っていないものを選びましょう。

ショーツはラインが響かないものを。 - 足袋

足袋は先にはいておきましょう。 - 肌襦袢(はだじゅばん)

- 裾よけ(すそよけ)

肌に直接ふれる和装の下着で汗を吸い取ってくれます。

代用品としてゆかたスリップも使えます。

また肌襦袢の代わりにキャミソール、裾よけの代わりにステテコやペチコートでもOKです。 - 補正用タオル

しなくてもOKですが、補正で体の凹凸をなくした方が美しい着姿に仕上がります。ウエスト回りを中心にタオルなどで補正していきます。

また腰ひもが直接体に食い込むのを防いでくれます。

「下着」については人によって体型や暑がり寒がりなどの体質も違うので、皆さん様々。まずは手持ちの物から始めて、徐々に自分にあったものを揃えていきましょう。

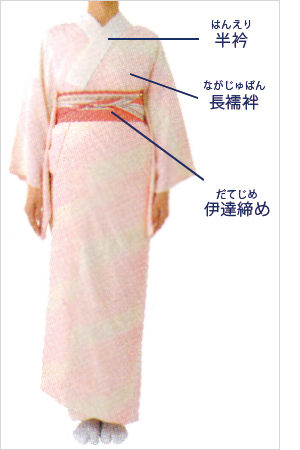

長襦袢(ながじゅばん)

- 長襦袢(ながじゅばん)

- 半衿(はんえり)

きものが肌に直接触れることを防ぎ(よごれ防止)、またきものの滑りをよくします。きものを着た時には半衿と袖がチラリと見えます。

半衿は長襦袢に縫い付けて使います。市販の長襦袢の中には半衿が縫い付けられた状態で販売しているものもあります。

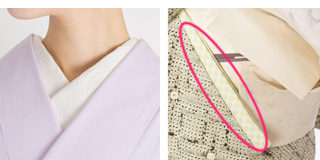

※左:白い衿が半衿、右:着物の袖からのぞく長襦袢の袖

- 衿芯(えりしん)

美しい襟元のラインを作るアイテム。長襦袢を着る前に衿に通しておきます。伊達締め(だてじめ) - 肌襦袢の上から長襦袢を羽織ったら伊達締めを締めます。

着物と帯

- 着物

- 腰ひも、伊達締め

メインの着物。長襦袢の上から羽織り、腰紐2本と伊達締め1本を使って着付けます。素材や色柄、様々な種類があり、季節やシーンに合わせて選びます - 帯

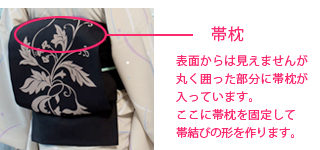

- 帯枕

- 帯板

帯にも様々な種類がありますが、今回は一番ポピュラーな名古屋帯で見ていきましょう。帯結びの定番は【写真↓】のお太鼓結び。帯枕を使ってお太鼓の形を作ります。帯板は前帯のシワを防ぐためのアイテムで前帯の下に挟みます。

- 帯揚げ(おびあげ)

- 帯締め(おびじめ)

帯揚げは帯枕を隠すためのアイテム、帯枕にかぶせて結びます。帯締めは帯結びを固定するためのアイテム。 - 履物

着付けに必要なアイテムリスト

【1】下着

写真は和装ブラジャー。このほかスポーツブラやノンワイヤーのブラジャーでもOK。ブラジャーをつけない方もいます。ショーツは浅ばきタイプでラインの響かないものが良いでしょう。

【2】足袋(たび)

綿100%の白足袋は基本のアイテム。どんなシーンの着物にも合わせることができます。色足袋や柄のついた足袋はカジュアルな着こなしならOK(フォーマル着物やお茶席ではNGです)

【3】肌襦袢(はだじゅばん)

汗を吸い取ってくれる肌着。下着の上から直接着ます。キャミソールなどでも代用できます。その場合は襟元の空いたものを選びましょう。

【4】裾よけ(すそよけ)

ショーツの上から直接腰に巻くように着付けます。長襦袢が汚れることを防ぎ、裾さばきを良くします。ステテコやペチコートでも代用できます。

【5】補正用タオル

市販のフェイスタオルでOK。ウエストを中心に体に巻いて筒状に補正していきます。その他、ガーゼや綿なども便利です。

【6】長襦袢(ながじゅばん)

きものが肌に直接触れることを防ぎ、またきものの滑りをよくします。半衿をつけて使います。また上下に分かれた二部式タイプの襦袢もあります。

【7】半衿(はんえり)

長襦袢の襟元に縫い付けて使います。素材や色柄など様々なタイプがあります。足袋同様、白の無地はシーンを選ばず使えます。夏には夏用のものを使います。

【8】衿芯(えりしん)

プラスチック製の芯。襟元の美しいラインを作るためのアイテム。長襦袢の衿に通して使います。

【9】腰紐(こしひも)

長襦袢、着物の着付けの他、補正のタオルを固定したり、帯結びの時に仮紐として使うので4~5本あるといいでしょう。

【10】伊達締め(だてじめ)

長襦袢や着物の襟元を押さえるために、腰紐の上から結びます。絹素材の他、化繊素材のものもありますが絹製の方が緩まないのでオススメです。

【11】着物(きもの)

素材、色柄も様々なきもの。季節によっても変わります。シーンと季節に合わせた着物を選びましょう。

【12】帯(おび)

着物同様に色柄様々。また写真のような名古屋帯の他、袋帯や半幅帯、兵児帯と形状も様々です。着物に合わせてコーディネートします。

【13】帯枕(おびまくら)

帯をお太鼓結びにする時に帯結びの形を整えるために使います。変わり結び用の丸みのある小さいタイプもあります。

【14】帯板(おびいた)

前帯のシワを防ぐために前帯の下に挟んで使います。写真のタイプの他、両脇にゴムがついたベルトタイプもあります。

【15】帯揚げ(おびあげ)

帯枕を隠すためのアイテム。帯枕にかぶせて前で結びます。正面から見ると帯の上から少し見えるのでコーディネートに合わせて色柄を選びます。

【16】帯締め(おびじめ)

帯結びを固定するために使います。基本的には名古屋帯や袋帯を結ぶときに必要なものです。帯の中央で結ぶのでコーディネートの上でも大事な要素です。

【17】履物(はきもの)

和装のはきものは草履と下駄の2種類、素材や色柄など様々なタイプがり、シーンに合わせて選びます。靴と違って左右の別はありません。

【18】着物クリップ

着物の着付けや帯結びのときにあると便利なお助けアイテム。洗濯バサミでも代用可能です。

WAnocotoの着付けレッスンを体験してみませんか?

実際のレッスンに参加して、レッスンの様子を見学しながら着物や帯の着付けの一部が体験できます!

どんな雰囲気のレッスンか気になる方は、まず体験レッスンへご参加下さい。

【体験レッスンに関するご注意事項】

★体験レッスンにご参加頂ける方

- ビギナーズレッスン(全8回)へのご参加を検討中の方

- 日本在住で、日本語でのレッスン受講が可能な方(通訳付き参加は不可)

★海外ゲストの方の文化体験レッスンをご希望の方は、お問い合わせ下さい。

» Let’s experience the tea ceremony

◆ 体験レッスン料金:2,000円(+税)

◆ 体験レッスン時間:約60分