今回はお花で愉しむ茶道についてご紹介していきたいと思います

茶室において最も季節を感じるものが「茶花」

では茶花としてどのようなお花が適しているの・・?

茶花の生け方と花入について基本を知りたい!という方や 季節ごとの代表的な茶花をおさえておきたい方へ写真とともにご紹介いたします

《茶花にはどのようなお花が使われるの?》

まずはじめに、茶花を生けるにあたり最も基本となる心得は 利休が遺した言葉である’利休七則’のなかにあります

「花は野にあるように」

野に咲く花の命を尊び、自然に咲く花の姿こそ美しいとする心が表されています。

この言葉通り、

茶花には華美でなく楚々とした和花

山野に生えている野草が多く使われます

茶道では自然さ・軽やかさを大切に花を生けます

そのため日ごろから自然の中で咲く草花をよく観察することが大切なのです

≪茶花と花入の種類について≫

それでは季節ごとに代表的な茶花とその楽しみ方をまとめましょう

ここでは実際にワノコトの裏千家茶道レッスン&お茶会で使用した茶花をご紹介いたします*

~春~

.jpg)

船の形をした釣花入は、床の天井に花蛭釘という釘があり、花鎖で吊り飾られています

床の間は掛軸と花入の調和がとても大切。清々しさを感じる春の茶花に心が癒されます

~夏~

宗旦ムクゲは千家三代 宗旦が好んだとお花といわれ、夏の代表的な茶花です

花入に生けた際は、霧吹きなどで露を打ちます

写真のような置花入の場合は掛軸や茶室の造りにより、位置が異なりますが、基本的に床の間の左方下座におきます

真の花入に横物の掛け軸の場合は、花入が床の中央に置かれます

~秋~

.jpg)

掛花入は床壁中央または床柱に打たれている花釘に掛けて使います

掛軸の長さがある時などはバランスよく、床柱に掛花入を飾ることが多いです

実が赤く色づいてくるビナンカズラは秋の訪れを感じさせてくれます

~冬~

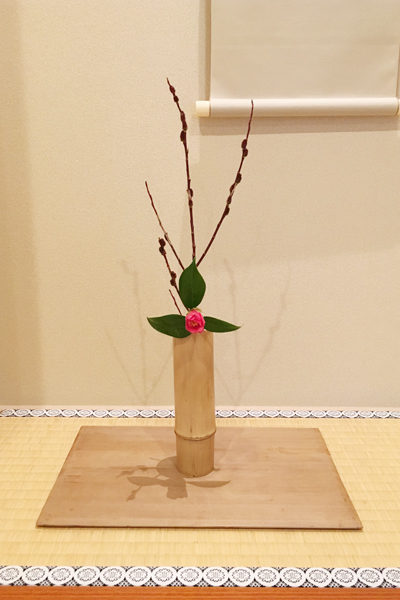

.jpg)

冬の茶花といえば、やはり「椿」ですね。茶道では咲き開いた花ではなく つぼみを好んで使用されます

◆竹花入について◆

千利休が竹を切り初めて花入として使ったとされ、それ以降茶人自らが切ったものなど、竹の花入は時期を問わず尊重されています

切り方により種類は豊富にあります

花入は大きく分けて3種 置花入・掛花入・釣花入があります

上の写真のように用途に合わせ使い分けています

また、書道の書体でよく知られるように、どのような花入を用いるかにより「真・行・草」の3種類に分けられます

≪花入の格と薄板の使い方について≫

花入を床の間に置く場合は、薄板という道具の上にのせます

この薄板も花入と同様、「真・行・草」の区別がありますので組み合わせに気をつけましょう

※籠花入には薄板は用いりません

(1)もっとも格が高い「真」

使用する薄板:真塗の矢筈板

花入は古銅、青磁や染付の花入など

生け方のポイント!真の花入にはなるべく垂直に花を入れます

.jpg)

(2)真と草の中間とされる「行」

使用する薄板:真塗や黒掻合せなどの蛤端

花入は釉がかかった国焼物 (例)萩焼、高取など

(3)「草」

使用する薄板:杉や桐など木地の蛤端または丸香台

花入は竹や素焼きの焼き物 (例)備前、信楽など

生け方のポイント!「草」の花入を使用する際は花や枝先を掛軸のかかっている方へ傾けます

.jpg)

これらの基本をおさえながら、亭主は心をこめてお花を生けます

繊細な草花を使うため長くはもたないけれど、茶花との出会いもまさに一期一会

お花で楽しむ茶道の世界も魅力がたっぷりですね

ぜひ、季節のお花も楽しめる茶道レッスンをワノコトで体験してみませんか?